厚生労働省が昨日20日、来年度の年金支給額を引上げると発表した。

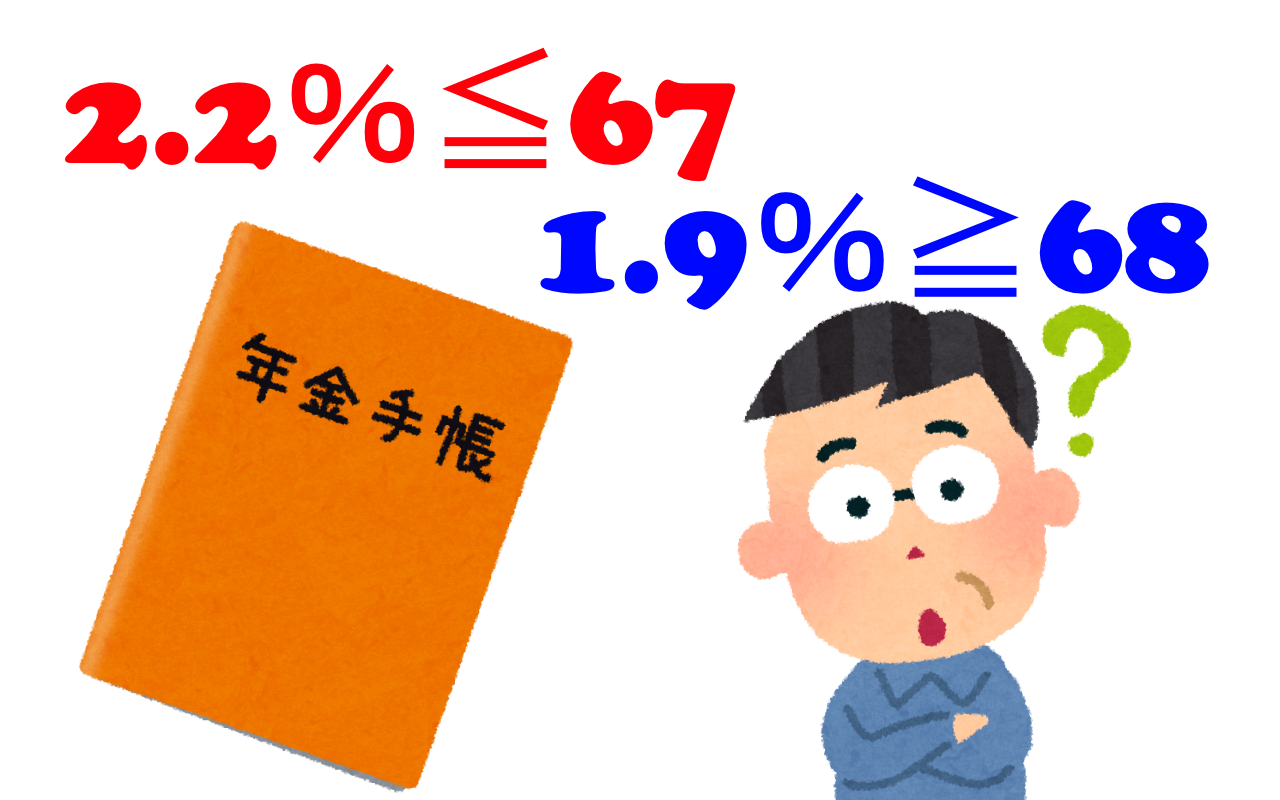

引上げ率は68歳以上が1.9%。67歳以下が2.2%となる。

気になるのは年齢によって引上げ率が同じではないということだ。

日本の年金制度は過去何度も改定されている。その度に複雑になっていて、もはやふつうの国民には簡単に理解出来ないようになっている。

今回の年齢による引上げ率の違いも、きちんとした説明を調べないとわからないレベルだ。少なくとも新聞発表を読んだだけでわかる人はほとんどいないと思う。

年齢による引上げ率がなぜ違うのか簡単に言うと次の通りだ。

年金受給額の改定には2つ種類がある。ひとつは新たに年金を受け取る新規裁定者が対象の改定で、この人たちの年金は過去2年から4年の現役世代の賃金変動率に基づいて改定される。新規裁定者の受給年齢はその年度に65歳となる人が、賃金率2年さかのぼった年のものが適用される。だから65歳に2年プラスした67歳以下の人に適用される。これを賃金スライド式という。

もう一つの改定は既裁定者に適用されるもので、物価変動率をもとに改定される。これがいわゆる物価スライド式と呼ばれるものだ。

実際の改定率は、賃金変動率や物価変動率に前年度の改定率とマクロ経済スライド率を乗じて計算されるので複雑だ。特にマクロ経済スライド率は国が決めているので一般の国民からすると不透明でわかりにくい。

私は新規裁定者にあたるので2.2%上がる予定だ。